| Liste |

Geogenetische Definitionen für Lockergesteine |

|

|

| Überbegriffe |

- |

|

|

| Unterbegriffe |

Anmoorbildung |

|

Niedermoortorf |

|

Übergangsmoortorf |

|

Hochmoortorf |

|

Überflutungsmoorbildung |

|

|

| Download |

Begriffsdefinition 'Moorbildungen' als PDF Begriffsdefinition 'Moorbildungen' als PDF |

|

|

| Status |

gültig |

| Kürzel |

H |

| Erläuterung |

Anreicherung unvollständig zersetzter Pflanzenreste unter Wassereinfluss |

| Synonyme |

telmatische Bildungen, Torfmoor |

|

|

| Kategorisierung |

petrogenetisch |

| Englisch |

moors and moorland formatio |

| Zusammensetzung / Merkmale |

Moorbildungen sind systematisch gesehen Torf(gestein)e. Sie entstehen durch eine unvollständige Zersetzung aus bestimmten Pflanzengesellschaften. Die wichtigsten Bildungsbedingungen sind hoher Wasserüberschuss, ein typischer Mineralstoffhaushalt und oft ein bestehender Sauerstoffmangel. Die Vertorfung wird durch Nährstoffarmut begünstigt. Im Gegensatz zu den sedimentären → Mudden sind die Torfe sedentäre, an Ort und Stelle unter einer Pflanzendecke entstandene, organische Bildungen. Während topogene Moore (Niedermoore) überall entstehen können, sind ombrogene Moore (Hochmoore) und soligene Moore (Übergangsmoore) an niederschlagsreiche Gebiete gebunden. Dazu gehören der unter atlantischem Klima stehende Nordwesten Mitteleuropas sowie höhere Lagen der Mittelgebirge, des Alpenvorlandes und der Nordalpen.

Als Moore bezeichnet man die Entstehungsgebiete der Torf(gestein)e, wobei aus systematischen Gründen eine Mindestmächtigkeit des Torfes von 0,30 m zugrunde gelegt wird. Torfdecken von geringerer Mächtigkeit sowie torfige Humusdecken mit weniger als 30 Masse-% organischer Substanz sind mineralische Bildungen und werden auf der GK 25 als → Anmoorbildung dargestellt.

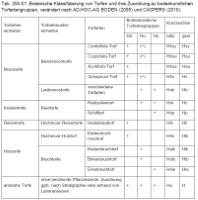

Die Torfarten werden, soweit möglich, nach den Pflanzen bestimmt, die hauptsächlich zur Bildung der Torfe beigetragen haben oder deren Reste für den Torfkörper besonders kennzeichnend sind. Dies ist notwendig, um eine Zuordnung zu bodenkundlichen Torfartengruppen (Abbildungen, Tab. 253-01) und eine Interpretation der Moortypen (Hoch-, Nieder-, Übergangsmoor) zu ermöglichen. Die Bestimmung hierfür muss bis auf die Ebene der Torfarten erfolgen. Bei Torfen, aus Sphagnum bestehend, reicht die Bestimmung der Torfartenuntereinheit.

Die in den verschiedenen Moortypen auftretenden Torfarten können vielfältig und von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein. Lediglich die Hochmoortorfe heben sich durch das Fehlen von Mineralbodenwasserzeiger, wie sie im Nieder-/Übergangsmoorvorkommen ab. Sie werden nur von Niederschlagswasser gespeist. Jedoch können die für Hochmoore typischen, aus Sphagnum, Ericales und Eriophorum vaginatum aufgebauten Torfe in ähnlicher Zusammensetzung auch in Übergangsmoortorfen auftreten. In diesem Fall enthalten sie zusätzlich (manchmal nur wenige) Mineralbodenwasserzeiger. Die Verbreitungsschwerpunkte häufiger und oft im Gelände bestimmbarer Torfarten können den Moortypen als Hoch-, Übergangs- und Niedermoortorfe zugeordnet werden (Abbildungen, Tab. 253-01).

Die Torfarten werden in Torfartenuntereinheiten bzw. -einheiten zusammengefasst. Neben den Torfarten sind auch die Zersetzungsgrade der Torfe im Gelände zu ermitteln. Die Zersetzungsstufe und der Zersetzungsgrad grubenfrischer Torfe wird nach einer 10-stufigen Skala (H = Humositätsgrad nach VON POST) durch Quetschen in der Faust bestimmt (Abbildungen, Tab. 253-02). Dazu ist grubenfrischer Torf etwa der Größe eines Hühnereis zu verwenden. Bei ausgetrockneten Torfen ist die Quetschmethode nicht anzuwenden. In diesem Fall ist die 5-stufige Zersetzungsstufe nach AD-HOC-AG BODEN (2005) anzuwenden. Hierbei wird der Anteil an Pflanzensubstanz optisch geschätzt. Bei der Kartierung hat sich gezeigt, dass sich Pflanzenreste nur bis zu einem bestimmten Zersetzungsgrad innerhalb der Torfbildungen nachweisen lassen (Abbildungen, Tab. 253-03). |

| Entstehung |

Moore entstehen in wassergesättigtem Milieu durch Anhäufung unvollständig zersetzten Pflanzenmaterials. Nach ihrer Wasser- und Mineralstoffabhängigkeit werden folgende Moortypen / Moorböden unterschieden: → Hochmoortorf, → Niedermoortorf, → Übergangsmoortorf und → Überflutungsmoorbildung. |

| Bildungsprozess |

• sedentär |

|

• sedimentär |

| Bildungsraum |

• terrestrisch |

|

• semiterrestrisch |

|

• subhydrisch |

|

• telmatisch |

| Bildungsmilieu |

• palustrisch |

|

• topogen |

|

• ombrogen |

|

• soligen |

| Abgrenzung |

Auf der GK 25 werden die Moorbildungen nach moortypologischen Gesichtspunkten zusammengefasst dargestellt. Zwischen den Torfarten und den Moortypen bestehen zwar enge Beziehungen, jedoch keine Deckung. |

| Literatur |

AD-HOC-AG BODEN (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung. – 5. Aufl.; 438 S.; Hannover. |

|

AMELUNG, W., BLUME, H.-P., FLEIGE, H., HORN, R., KANDELER, E., KÖGEL-KNABNER, I., KRETZSCHMAR, R., STAHR, K. & WILKE, B.-M. (2018): Scheffer / Schachtschabel – Lehrbuch der Bodenkunde. – 17. überarb. u. erg. Aufl.: 750 S.; Stuttgart (Springer Spektrum). |

|

CASPERS, G. (2010): Die Unterscheidung von Torfarten in der bodenkundlichen und geologischen Kartierung. – Telma, 40: 33–66. |

|

DIN 4047-4 (1998): Landwirtschaftlicher Wasserbau. – Teil 4: Begriffe, Moore und Moorböden. Ausgabedatum: 1998-02, 12 S.; Berlin (Beuth). |

|

ELLENBERG, H. (1982): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. – 3. Aufl.: 989 S.; Stuttgart. |

|

GÖTTLICH, K.H. (Hrsg.) (1990): Moor- und Torfkunde. – 3. Aufl.: 529 S.; Stuttgart. |

|

GROSSE-BRAUCKMANN, G. (1964): Einige wenig beachtete Pflanzenreste in nordwestdeutschen Torfen und die Art ihres Vorkommens. – Geologisches Jahrbuch., 81: 621–644. |

|

GROSSE-BRAUCKMANN, G. (1972, 1974): Über pflanzliche Makrofossilien I und II. – Telma, 2: 19–55; 4: 51–117. |

|

GROSSE-BRAUCKMANN, G., HACKER, E. & TÜXEN, J. (1977): Moore in der bodenkundlichen Kartierung ein Vorschlag zur Diskussion. – Telma, 7: 39–54. |

|

JOOSTEN, H., CLARKE,D. (2002): Wise use of mires and peatlands – Background and principles including a framework for decision-making.– International Mire Conservation Group / International Peat Society, 304 S.; Totnes, Devon. |

|

MEIER-UHLHERR, R., SCHULZ, C. & LUTHARDT, V. (2015): Steckbriefe Moorsubstrate. – 2. unveränd. Aufl. – Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) Eberswalde (Hrsg.); Berlin. www.mire-substrates.com |

|

MENKE, B. (1968): Ein Beitrag zur pflanzensoziologischen Auswertung von Pollendiagrammen, zur Kenntnis früherer Pflanzengesellschaften in den Marschrandgebieten der schleswig-holsteinischen Westküste und zur Anwendung auf die Frage der Küstenentwicklung. – Mitteilungen der florensoziologischen Arbeitsgemeinschaft, N.F., 13: 195–224. |

|

MENKE, B. & SCHMEIDL, H.: Moorbildungen – In: HINZE, C., JERZ, H., MENKE, B. & STAUDE, H. (1989): Geogenetische Definitionen quartärer Lockergesteine für die Geologische Karte 1 : 25 000 (GK 25) – Geologisches Jahrbuch, A 112: 142–145. |

|

OVERBECK, F. (1975): Botanisch-geologische Moorkunde. –719 S.; Neumünster. |

|

SUCCOW, M. & JOOSTEN, H. (Hrsg.) (2001): Landschaftsökologische Moorkunde. – 2. Aufl., 622 S.; Stuttgart (Schweizerbart). |

|

TÜXEN, J. (1979): Vorschlag einer typologischen Ordnung der niedersächsischen Hochmoore. – Telma, 9: 15–29. |

|

Weitere Literatur siehe bei Seeablagerungen (→ Mudden). |

| Bearbeitung |

Erstbearbeitung: MENKE, B. & SCHMEIDL, H. (1984) |

|

Neubearbeitung: BAURIEGEL, A., BLANKENBURG, J., CASPERS, G., MCLEOD, A., OBST, K., ROßKOPF, N. (2019) |

|

|

| Abbildung 1 |

Moorlandschaft, vernässter Kiefernbestand, Hochmoor (NSG Borkenberge, NRW; Foto: GD NRW 2012) |

| Abbildung 2 |

Moorlandschaft, Niedermoor (Konzen, Eifel, NRW; Foto: GD NRW 2012) |

| Abbildung 3 |

Botanische Klassifizierung von Torfen und ihre Zuordnung zu bodenkundlichen Torfartengruppen, verändert nach AD-HOC-AG BODEN (2005) und CASPERS (2010) |

| Abbildung 4 |

Bestimmung der Zersetzungsstufen und des Zersetzungsgrades von Torfen

(gilt nur für pedogen nicht veränderte Torfe) |

| Abbildung 5 |

Nachweisbarkeitsgrenzen von Torfen und Pflanzenresten in Torfen in Abhängigkeit von der Humifizierung (+ Verbreitungsschwerpunkt, - selten vorkommend) (CASPERS 2010) |

|

|

| Inspire Code |

|

| Genutzt für BoreholeML |

Ja |

| Begriffs-ID |

253 |

| Eltern-ID |

|

| Hierarchie |

1 |

| Änderungsdatum |

04.07.2024 |

|

|

| Link |

https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/72d8c1ba-d9fe-49cc-b360-8e3fbfb334cf https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/72d8c1ba-d9fe-49cc-b360-8e3fbfb334cf |

| Excel |

https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/excel/72d8c1ba-d9fe-49cc-b360-8e3fbfb334cf https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/excel/72d8c1ba-d9fe-49cc-b360-8e3fbfb334cf |

| JSON |

https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/json/72d8c1ba-d9fe-49cc-b360-8e3fbfb334cf https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/json/72d8c1ba-d9fe-49cc-b360-8e3fbfb334cf |

| CSV |

https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/csv/72d8c1ba-d9fe-49cc-b360-8e3fbfb334cf https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/csv/72d8c1ba-d9fe-49cc-b360-8e3fbfb334cf |