| Liste |

Geogenetische Definitionen für Lockergesteine |

|

|

| Überbegriffe |

Fluss- und Seeablagerungen mit Vollformen > Fluss- und Seeablagerungen > Seeablagerungen > Seeablagerungen, warmzeitlich oder periglazial |

|

|

| Unterbegriffe |

Organische Mudden |

|

Organomineralische Mudden |

|

|

| Download |

Begriffsdefinition 'Mudde' als PDF Begriffsdefinition 'Mudde' als PDF |

|

|

| Status |

gültig |

| Kürzel |

md |

| Erläuterung |

In Seen abgelagerte Feinsedimente bis Sande mit >5 Masse-% organischem Material |

| Synonyme |

|

|

|

| Kategorisierung |

petrogenetisch |

| Englisch |

organic silt, peat clay, (nekron-) mud |

| Zusammensetzung / Merkmale |

Unter dem Begriff Mudde wird heute eine Vielzahl von organischen oder mit organischer Substanz durchsetzten Seeablagerungen zusammengefasst, die im Süß- oder Brackwassermilieu abgelagert werden. Mudden sind durch einen Anteil von > 5 Masse-% organischem Material gekennzeichnete Feinsedimente bis Sande und untergliedern sich in die oben erwähnten organischen und organomineralischen Mudden. Anhand der petrographischen Eigenschaften, insbesondere des Gehalts an organischer Substanz und deren Zusammensetzung, untergeordnet auch an Karbonat, kann eine verfeinerte Einteilung vorgenommen werden. Abb. 35-03 führt häufig verwendete Grenzwerte zur Unterscheidung verschiedener Arten von Mudden auf. Die Einteilung erfolgt nach den prägenden Bestandteilen der Mudde. Eine Trennung organischer und organomineralischer Mudden sollte immer vorgenommen werden, eine weitere Untergliederung kann bei Bedarf anhand Abb. 35-03 und den entsprechenden Detailbeschreibungen vorgenommen werden. Entscheidend für eine Zuordnung zu den nachfolgend aufgeführten Typen sind in der Regel die Gehalte an organischer Substanz sowie die vorherrschende Korngröße mineralischer Anteile.

Anmerkung: Bei Detritus- und Lebermudden wurden vereinzelt Karbonatgehalte bis ca. 45 %, bei Torfmudden bis > 30 % gemessen.

Organische, Huminstoff-arme Mudden zeigen meist oliv-grünliche bis grau-bräunliche oder rötlichbraune Färbung. In reduzierendem Milieu abgelagerte Mudden sind meist mehr oder weniger reich an Sulfiden (HCl-Reaktion: H2S-Entwicklung) und dunkel gefärbt. Sie hellen beim Aufbringen verdünnter Salzsäure (HCl), im Gegensatz zu Huminstoff-reichen Mudden und Torf, meist deutlich auf. |

| Entstehung |

Organische Mudden und Diatomeenmudden entstehen vorwiegend in Warmzeiten unter Wasserbedeckung in stehendem bis langsam fließendem Süß- bis Brackwasser. Bei organomineralischen Mudden hingegen kommt eingeschwemmtes Feinmaterial häufig aus vegetationsfreien Umgebungsflächen (Periglazial). Warm- und kaltzeitliche Mudden können in Färbung und Mineralzusammensetzung ähnlich sein. Auch Landnutzung (Waldrodung, Ackerbau etc.) kann den notwendigen Abtrag zur Entstehung organomineralischer Mudden verursachen. Die Größe der abgelagerten Partikel richtet sich nach der Fließgeschwindigkeit des Seewassers. Ablagerungen unterschiedlich großer Feinbodenbestandteile (Ton bis Sand) und organischer Reste sind daher möglich. Auch der Umfang von Fäulnisprozessen kann mit der Art des Transports im Wasser, der Häufigkeit von Umlagerungen und der damit zusammenhängenden Durchlüftung variieren (s. o. Sulfideinlagerungen). |

| Bildungsprozess |

• Sedimentation |

| Bildungsraum |

• lakustrin |

|

• aquatisch |

| Bildungsmilieu |

• Stillwasser |

|

• Süßwassermilieu |

|

• brackisch |

|

• anoxisch (ggf.) |

|

• sapropelithisch |

| Abgrenzung |

- → Beckenablagerungen sind nahezu ausschließlich mineralische Sedimente. Organische oder biogene Komponenten fehlen weitestgehend.

- Wiesenkalk, Wiesenkreide und → Seekreide weisen Kalkgehalte ≥ 90 Gewichts-% auf. Die Kalkmudde leitet über zur → Seekreide.

- → Hochflut- und Auenablagerungen, die durch periodische oder episodische Hochwässer innerhalb der Talauen von Bächen und Flüssen entstehen, sind meist geringmächtig, aber weitflächig in entsprechenden Talräumen verbreitet. Die Anteile organischer Substanz schwanken, Schichtung ist meist gröber als in Seeablagerungen.

- Gyttja, Sapropel und Dy sind nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA 5) subhydrische Böden, die sich aus feinkörnigen, stark organischen Seeablagerungen entwickelt haben.

|

| Anmerkung |

In den Kartenwerken der Staatlichen Geologischen Dienste wird eine flächenhafte Differenzierung verschiedener Mudden kaum oder nicht vorgenommen. Stattdessen wird nur der Oberbegriff Mudde, zumeist sogar nur die allgemeine Bezeichnung Seeablagerungen, evtl. ergänzt durch warmzeitlich oder periglazial verwendet. Eine Einteilung in organische und organomineralische Mudde nach Schätzung des Gehaltes an organischer Substanz kann aber leicht vorgenommen werden.

Das gemeinsame Vorkommen, die ähnliche Zusammensetzung und vergleichbare Ablagerungsbedingungen von organischen und organomineralischen Mudden sowie Torfen und Anmoorbildungen können zu fehlerhaften Gesteinsansprachen führen.

Mudden stellen entwicklungsgeschichtlich das erste Stadium topogener (vom Relief abhängiger) Moorbildungen dar. Ihrer Entstehung muss jedoch nicht zwingend eine Moorbildung folgen, so dass reine, z. B. in Altwassern abgelagerte Mudden auch vergesellschaftet mit Auenablagerungen oder in Mulden verschiedener Entstehung verzahnt mit kolluvialen Ablagerungen auftreten können. |

| Literatur |

AD-HOC-AG BODEN (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung (KA 5). – 438 S.; Hannover. |

|

GROSSE-BRAUCKMANN, G. (1961): Zur Terminologie organogener Sedimente. – Geologisches Jahrbuch, 79: 117–144. |

|

OVERBECK, F. (1975): Botanisch-Geologische Moorkunde unter besonderer Berücksichtigung der Moore Nordwestdeutschlands als Quellen zur Vegetations-, Klima- und Siedlungsgeschichte. – 719 S.; Neumünster (Wachholtz). |

|

MEIER-UHLHERR, R., SCHULZ, C. & LUTHARDT, V. (2015): Steckbriefe Moorsubstrate. 2., unveränd. Aufl., HNE Eberswalde (Hrsg.), Berlin |

|

MENKE, B., a: Sandmudde. – In: HINZE, C., JERZ, H., MENKE, B. & STAUDE, H. (1989): Geogenetische Definitionen quartärer Lockergesteine für die Geologische Karte 1 : 25 000 (GK 25). – Geologisches Jahrbuch, A 112: 171–172. |

|

MENKE, B., b: Schluffmudde. – In: HINZE, C., JERZ, H., MENKE, B. & STAUDE, H. (1989): Geogenetische Definitionen quartärer Lockergesteine für die Geologische Karte 1 : 25 000 (GK 25). – Geologisches Jahrbuch, A 112: 173–174. |

|

MENKE, B., c: Tonmudde. – In: HINZE, C., JERZ, H., MENKE, B. & STAUDE, H. (1989): Geogenetische Definitionen quartärer Lockergesteine für die Geologische Karte 1 : 25 000 (GK 25). – Geologisches Jahrbuch, A 112: 175–176. |

|

MENKE, B., d: Kieselgur. – In: HINZE, C., JERZ, H., MENKE, B. & STAUDE, H. (1989): Geogenetische Definitionen quartärer Lockergesteine für die Geologische Karte 1 : 25 000 (GK 25). – Geologisches Jahrbuch, A 112: 177. |

|

MENKE, B., e: Kalkmudde. – In: HINZE, C., JERZ, H., MENKE, B. & STAUDE, H. (1989): Geogenetische Definitionen quartärer Lockergesteine für die Geologische Karte 1 : 25 000 (GK 25). – Geologisches Jahrbuch, A 112: 180–181. |

|

MENKE, B., f: Lebermudde. – In: HINZE, C., JERZ, H., MENKE, B. & STAUDE, H. (1989): Geogenetische Definitionen quartärer Lockergesteine für die Geologische Karte 1 : 25 000 (GK 25). – Geologisches Jahrbuch, A 112: 182–183. |

|

MENKE, B., g: Detritusmudde. – In: HINZE, C., JERZ, H., MENKE, B. & STAUDE, H. (1989): Geogenetische Definitionen quartärer Lockergesteine für die Geologische Karte 1 : 25 000 (GK 25). – Geologisches Jahrbuch, A 112: 184–185. |

|

MENKE, B., h: Torfmudde. – In: HINZE, C., JERZ, H., MENKE, B. & STAUDE, H. (1989): Geogenetische Definitionen quartärer Lockergesteine für die Geologische Karte 1 : 25 000 (GK 25). – Geologisches Jahrbuch, A 112: 186–187. |

|

MERKT, J., LÜTTIG, G. & SCHNEEKLOTH, H. (1971): Vorschlag zur Gliederung und Definition der limnischen Sedimente. – Geologisches Jahrbuch, 89: 607–623. |

|

SCHÄFER, A. (2005): Klastische Sedimente. – 414 S.; München (Elsevier). |

|

SUCCOW, M. & JOOSTEN, H. (Hrsg.) (2001): Landschaftsökologische Moorkunde. – 622 S.; Stuttgart (Schweizerbart). |

| Bearbeitung |

Erstbearbeitung: MENKE, B. (1984 a–h) |

|

Neubearbeitung: SCHWARZ, C., FRANZ, M., MCLEOD, A. (2019) |

|

|

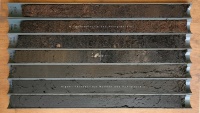

| Abbildung 1 |

Verschieden zusammengesetzte Mudden. Holozän (Kranika-Luetjensee, SH, Foto: H. USINGER / A. GRUBE, 2012) |

| Abbildung 2 |

Spätglazial-holozäne Mudden und Sande über Weichsel-Sanden, von holozänem Torf überdeckt (Elmshorn, SH, Foto: A. GRUBE, 2013) |

| Abbildung 3 |

Grenzwerte zur Unterscheidung verschiedener Arten von Mudden: Lebermudde, Detritusmudde, Torfmudde, Sandmudde, Schluffmudde, Tonmudde, Diatomeenmudde / Kieselgur, Kalkmudde (Seemergel) |

|

|

| Inspire Code |

|

| Genutzt für BoreholeML |

Ja |

| Begriffs-ID |

35 |

| Eltern-ID |

34 |

| Hierarchie |

5 |

| Änderungsdatum |

22.08.2025 |

|

|

| Link |

https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/57998c20-66ef-4348-a57d-c53b5388cb5a https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/57998c20-66ef-4348-a57d-c53b5388cb5a |

| Excel |

https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/excel/57998c20-66ef-4348-a57d-c53b5388cb5a https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/excel/57998c20-66ef-4348-a57d-c53b5388cb5a |

| JSON |

https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/json/57998c20-66ef-4348-a57d-c53b5388cb5a https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/json/57998c20-66ef-4348-a57d-c53b5388cb5a |

| CSV |

https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/csv/57998c20-66ef-4348-a57d-c53b5388cb5a https://www.geokartieranleitung.de/desktopmodules/gkalist/api/csv/57998c20-66ef-4348-a57d-c53b5388cb5a |